Zum 3. Mal gibt es kein Digitalbudget, das BSI bekommt 38 Mio zu wenig, um gut für IT-Sicherheit zu sorgen, bei Ladeinfrastrukturen wird gespart, Open Source Mittel halbiert, Verwaltungsdigitalisierung ist unterfinanziert, Nachhaltigkeit vernachlässigt, so verspielt die Ampel unsere Zukunft.

Meine Rede zum Etat des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr im Wortlaut:

Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Der EU-Länderbericht zur digitalen Dekade bescheinigt Deutschland sehr gravierende Mängel. Minister Wissing hat ihn offensichtlich nicht gelesen – seiner Rede nach.

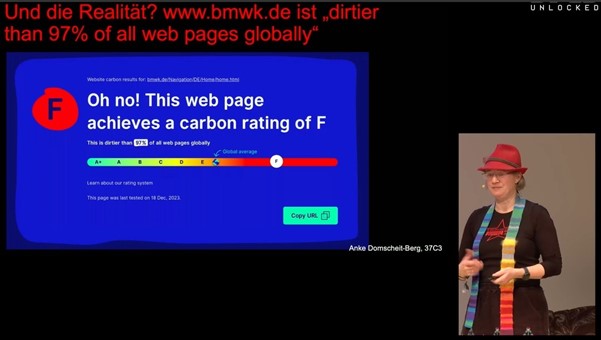

Aber welche digitalpolitischen Weichen stellt die Ampel in diesem Haushalt? Zum dritten Mal gibt es kein Digitalbudget. Die ersten beiden Jahre gab es Ausreden, diesmal die endgültige Absage. Nachhaltigkeit sollte ein Schwerpunkt der Ampel sein; aber im BMDV-Haushalt für dieses Jahr finden sich dafür null Euro.

Minister Wissing setzt weiter auf einen parallelen Netzausbau im Mobilfunk und auf Überbau statt Open Access bei Glasfaser. Das bremst aber den Ausbau, und das verschärft die Klimakrise durch unnötigen Ressourcenverbrauch. Die Verkehrswende wird gebremst; denn geplante Zuschüsse für die Ladeinfrastruktur werden um 290 Millionen Euro gekürzt. Schön ist zwar, dass jetzt 4,5 Millionen Euro für Repaircafés im Haushalt des BMUV stehen. Aber im Haushalt 2023 gab es auch schon 2 Millionen Euro dafür, und genau 0 Euro wurden ausgegeben. Ich hoffe sehr für die Repaircafés in diesem Land, dass es in diesem Jahr nicht wieder eine Luftnummer wird.

Den Betreibern solcher Cafés möchte ich im Übrigen auch mal Danke sagen. Sie leisten nämlich ehrenamtliche Arbeit, vor allem im ländlichen Raum, und leisten damit einen unschätzbaren Beitrag nicht nur für die Nachhaltigkeit, sondern auch für das Soziale.

Unterfinanziert ist aber auch die IT-Sicherheit. Im Haushalt des BMI fehlen 38 Millionen Euro für das BSI, sagt die Präsidentin des BSI. Und sie sagt auch, dass manche Aufgaben nur noch rudimentär erfüllt werden können. Das ist bei der steigenden Bedrohungslage wirklich inakzeptabel.

Außerdem zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf meine schriftliche Frage, dass aktuell 750 Stellen im Bereich der IT-Sicherheit im Bund unbesetzt sind, fast jede dritte Stelle auch im BMDV – das hört der Minister leider gerade nicht -, fast 80 Prozent dieser Stellen im Gesundheitsministerium, und das dort sogar schon seit Jahren. Prioritäten, so wichtig.

Apropos: Das Zentrum für Digitale Souveränität, das den Open-Source-Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung entwickeln soll, bekam sein Budget halbiert. Die Stärkung von Open Source war der Ampel aber eigentlich superwichtig. Trotzdem lässt sie das ZenDiS am langen Arm verhungern, und das ist ein strategischer Fehler.

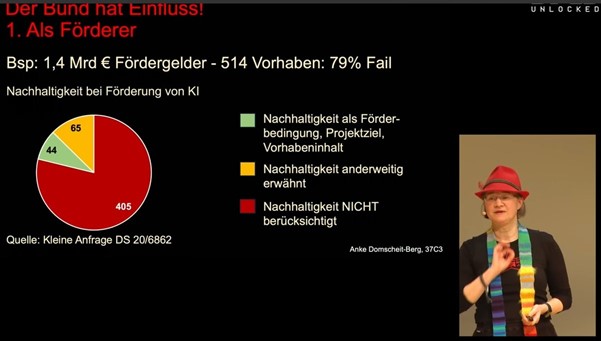

Das digitale Verwaltungskernbudget im BMI wurde um 99 Prozent gekürzt, aber ohne die versprochenen Ausgleiche in den Haushalten der anderen Ressorts zu sichern. Dafür fördert die Ampel ungebremst Hype-Tech. Im BMBF gibt es 500 Millionen Euro für KI, im BMDV über 60 Millionen Euro und darunter sogar 2,5 Millionen Euro, um ein totes Pferd weiter zu reiten, nämlich für sogenannte skalierbare Blockchain-Lösungen.

Mein Fazit: Nachhaltigkeit, digitale Verwaltung, Open Source, IT-Sicherheit, alles das ist unterfinanziert, weil die Ampel falsche Prioritäten setzt und weil sie an der Schuldenbremse festhält, die inzwischen sogar konservative Ökonomen und Topmanager kritisieren.

Das ist nicht sparsam, sondern gefährlich, weil es an notwendigen Investitionen in die Zukunft fehlt.

Vielen Dank.